在现代医学的战场上,有这样一群守护者,他们站在与死神抗争的最前线,用精湛的医术和无私的奉献,为危重患者点燃生命的希望,他们就是重症医学科的医护人员,他们用专业和爱心守护每一个脆弱的生命。

海滨人民医院重症医学科成立于2012年,目前开放床位16张。现有医生7人,其中副主任医师1人,主治医师4人,取得重症医学专科资质“5C”证书3人。有护理人员23人,其中主管护师14人,ICU专科护士11人,静疗专科护士1人。

人才是学科发展的基石。科室设专人带教,定期选送技术骨干到上级医院进修,鼓励员工参与科研立项及各类学术交流活动。员工发表论文10余篇,曹双、任翠平在天津市重症患者临床营养治疗最佳拍档病历大赛中荣获二等奖。这支高素质的队伍借助医院多学科的技术优势,积极探索重症疾病的综合诊疗,总结提炼了多学科协作、精准化治疗模式,发展成为集医疗、教学、科研三位于一体现代化科室。主要承担医院危急重症及复合多发创伤、高龄全麻术后、围手术期合并危重症患者的救治。

重症医学科开设机械通气、血液净化、重症感染、镇痛镇静、重症超声、血流动力学监测等亚专科。在心肺脑复苏、休克、重症肺炎、心脏衰竭、肾衰竭、严重多发伤、脓毒症、急性呼吸窘迫综合征及MODS患者器官功能支持等诊疗领域技术娴熟,达到市级水平。

科室配备ICU专用吊塔设备带、床旁超声、多功能监护仪、血气分析仪、有创连续心排血量监测仪、呼吸机、经鼻高流量湿化系统、床旁连续血液净化机(CRRT)、心脏除颤仪、心电图机、颅脑降温仪(毯)、纤维支气管镜及洗消工作站、可视喉镜、微量注射泵、输液泵、末梢血糖仪、荧光免疫分析仪、MC550血凝仪、Shine1900化学发光检测仪、空气消毒机、床单元消毒机、多功能康复床、排痰机、预防深静脉血栓的气动压力泵等先进仪器设备,为危重病患者的救治提供物质基础。

多年来,他们秉承“真诚服务、厚德精医、竭尽全力、守护健康”的工作理念,重视患者安全和人文关怀,加强质量控制和管理。建立完善了医疗安全核心制度、诊疗规范和操作流程。联合感染性疾病科、中医科、康复医学科、临床药学科、临床营养科等科室,建立多学科联合诊疗和查房制度,共同为患者提供全面的治疗方案。完善重症感染的抗感染治疗策略,引进床旁血液净化、重症超声引导下穿刺、机械通气的优化管理等新技术,在重症肺炎、脓毒性休克、多器官功能障碍等重症治疗上形成特色。引用舒适化镇静镇痛理念,减轻患者的疼痛和应激反应,提高舒适度,同时对呼吸、循环、神经、免疫等系统有保护作用,改善患者的生存质量和预后,打造有温度的医疗。

在每位“ICU人”心中,ICU是神圣的。每一个生命都值得被尊重,每一次与死神较量的过程都值得敬畏!这里虽然忙碌、辛苦,但病人能转危为安,就是重症监护工作人员最大的愿望。

诊疗范围

重症医学科对各类内、外、妇产等危急重患者的呼吸、循环、内环境的管理及监护有丰富的临床经验,可救治:

1.各种复杂大型手术后的危重患者(有冠心病、呼吸功能不全、电解质紊乱等合并症者,或术中经过不平稳、出血量大、有一过性缺血缺氧性损害者);

2.急性呼吸窘迫综合征(ARDS)等需行呼吸管理和(或)呼吸支持者;

3.多器官功能不全综合征(MODS)患者;

4.心肺脑复苏(CPCR)后的患者;

5.心功能不全,或有严重心律紊乱者;

6.急性重症胰腺炎;

7.各种严重休克;

8.严重复合伤、多发伤;

9.急性药物、毒物中毒;

10.淹溺、中暑、电击伤者;

11.严重水、电解质、酸碱平衡紊乱者;

12.各种原因所致的急性肾小管坏死(ATN)患者;

13.产科重症;

14.神经重症;

15.其他经短期强化治疗可望恢复的各系统、器官功能减退的急性衰竭等患者。

学科特色

1.危重病人血流动力学监测

开展多种危重患者血流动力学监测技术,包括:脉搏指示连续心排血量监测(PICCO)技术、无创血液动力学监测系统、床旁心血管超声技术,提高了多种休克及脏器衰竭患者的抢救成功率。

2.呼吸衰竭患者机械通气序贯治疗

开展肺开放技术(open-lung)、神经调节辅助通气(NAVA)技术和俯卧位通气,对收治的重症肺炎,急性呼吸窘迫综合征,慢性阻塞性肺疾病等原因的呼吸衰竭患者,制定个体化机械通气治疗和撤机方案,提高呼吸衰竭患者脱机成功率。

3.血液净化序贯治疗

开展床旁连续血液净化、床旁血液透析、血液灌流等技术,使合并肾功能不全、心衰患者及各种原因中毒患者得到及时、安全、有效的救治。

4.气道管理序贯治疗

开展密闭式吸痰方法、咳痰机辅助治疗、高流量湿化氧疗,强化患者气道管理,加快重症感染及呼吸衰竭患者的恢复进程。

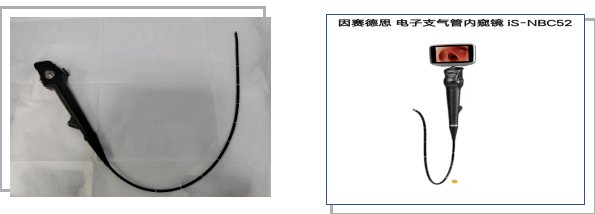

5.电子支气管镜技术

经口或鼻向患者下呼吸道置入可视探头,在直视下进行肺叶、段及亚段支气管病变的观察、活检采样、细菌学和细胞学检査。应用于咯血或痰中带血、咳嗽、支气管阻塞等多种疾病诊断和治疗。

6.气道廓清技术

利用物理或机械手段作用于气流,帮助移动气道里的黏液,并通过咳嗽促进排痰。通过呼吸技巧、重力辅助引流、手动技术及机械装置来改变气道气流流动,产生咳嗽或类似咳嗽的效果。包括:拍背、叩击和振动、体位引流、用力呼气技术、自主引流、高频胸壁振荡等。

7.深静脉血栓预防技术

具有规范化诊疗流程,配备超声机,可以开展下肢深静脉血栓检查,快速床旁评估血栓形成过程,通过物理方式(抗栓泵)和药物方式(抗凝药物)预防血栓形成,避免形成肺栓塞、肺动脉高压等严重并发症。

8.鼻肠管置入技术

鼻肠管喂养能有效提高肠内营养的耐受性,增强机体免疫力,降低感染风险,促进伤口愈合,缩短住院时间。

9.镇痛镇静

减轻患者的疼痛和应激反应,提高舒适度,有利于对患者生命体征稳定急性维持,减轻心肌耗氧,防止出现呼吸酸碱失衡,缩短患者机械通气时间,有利于促进患者恢复。

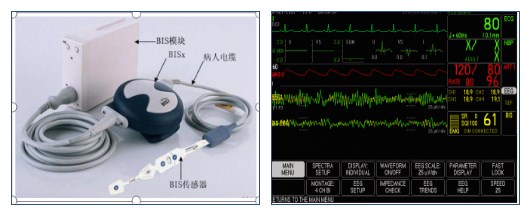

10.BIS监测技术

BIS监测能较为直观和可靠地对患者的镇静状态作出实时的正确的判断,对合理调整镇静药物的种类和剂量,提供量化数据,对临床调整镇痛镇静药物剂量具有重要指导意义,在缓解疼痛的同时,避免镇静过深。